“麦角硫因就是‘假药’。”

前段时间,前首都医科大学校长饶毅的一则文章,公开炮轰麦角硫因,将原本是“抗氧化之王”的麦角硫因推向风口浪尖。

导火索是科伦药业董事长刘革新亲自下场代言自家产品——1499元60粒的麦角硫因胶囊,并高调宣布进军日本市场。资本闻风而动,丽人丽妆、川宁生物、拓新药业、金达威、福瑞达等多只个股曾一度大涨。

饶毅的一番“质疑”,无疑是给麦角硫因泼了一盆冷水,使得其迅速归于平静,但也让更多人注意到这一被称为“菌菇软黄金”的抗氧成分。

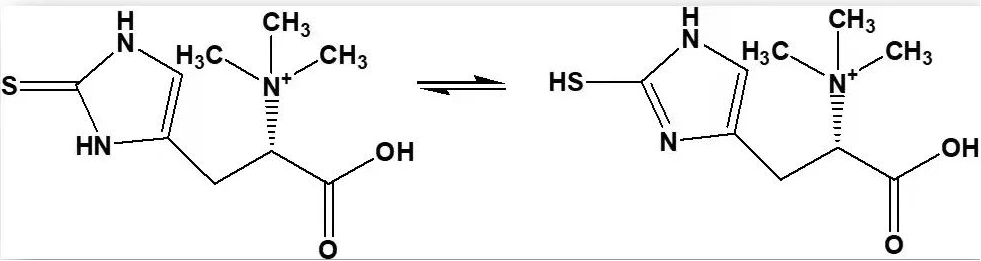

麦角硫因,中文学名“巯基组氨酸三甲基内盐”,英文学名为“ergothioneine,简称EGT”,一种稀有的天然氨基酸衍生物,最初在一种麦角真菌Claviceps purpurea 中被发现,具有清除自由基,解毒,维持DNA的生物合成,细胞的正常生长及细胞免疫等多种生理功能。

实际上,饶毅此次“炮轰”,主要是围绕其被作为“药”的概念进行。而在化妆品领域,麦角硫因已有数十年应用历史,作用机理已较为明确。2014年,麦角硫因被列入《已使用化妆品原料目录》,雅诗兰黛、珀莱雅等知名品牌均对其有所应用,是他们主打单品的主要成分。

然而,奇怪的是,理应在中国声名大噪的麦角硫因,却在2022—2023年,声量和关注度渐渐变小,随着更多的新原料涌现,我们发现麦角硫因被市场“忽视”了。

那么,这个被捧上“抗氧化神药”神坛,同时又被市场忽视的麦角硫因,褪去光环,也撇开争议,它真正的市场应用价值,究竟在哪里?或者说,在当下化妆品新原料层出不穷的环境中,它还能找到属于自己的位置吗?

《美妆头条》决定围绕这一行业关注的议题展开调研。

科学根基扎实:

第五代天然抗氧化剂

“抗氧任务交给麦角硫因。”这句话在化妆品界流传已久,也并非空穴来风。1998年被雅诗兰黛首次推入化妆品市场后,便成为该品牌产品的“当家花旦”之一,奢宠白金系列几乎都添加了这款原料,这本身就是一种市场认可。此外记者咨询过数位研发工程师,他们也均肯定了麦角硫因的抗氧化、抗衰能力。

“麦角硫因是第五代天然抗氧化剂,通过专属转运蛋白OCTN-1靶向进入线粒体清除自由基,具有抗氧化、抗衰、线粒体保护等特性。”上海麦角硫因集团总经理张巍表示。

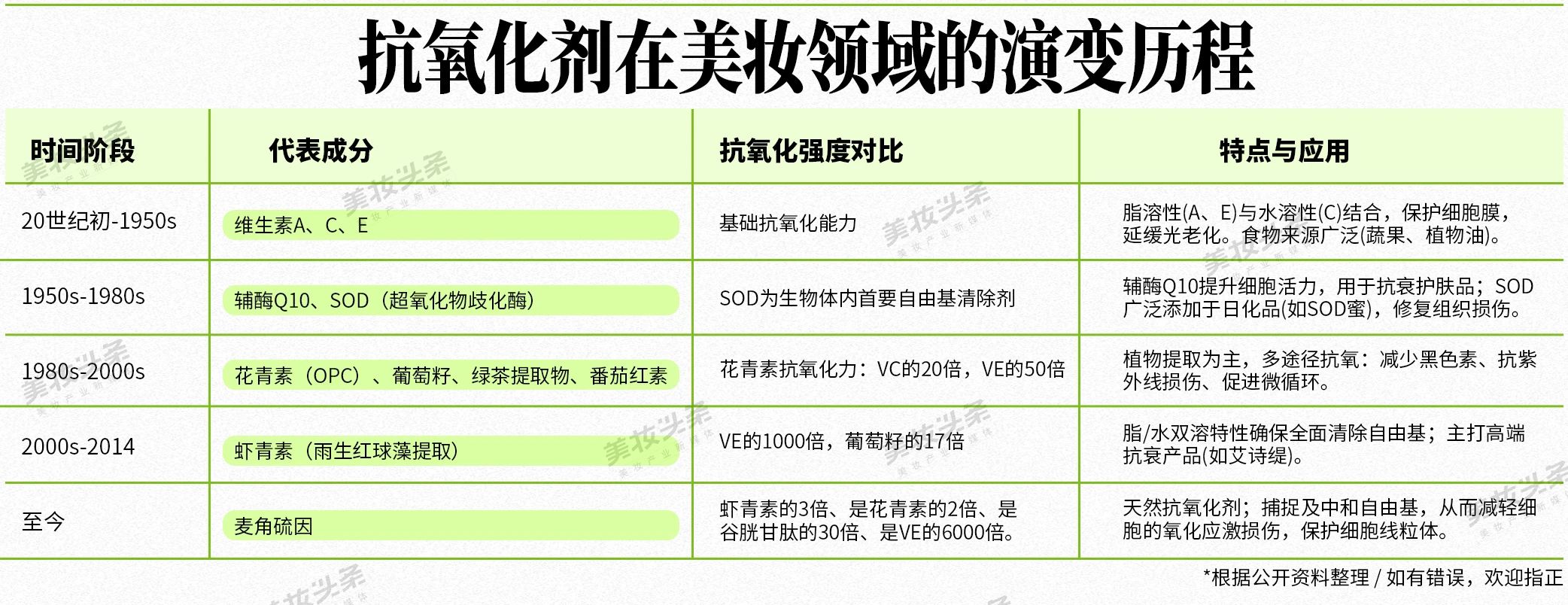

美妆领域的抗氧化剂演变,大致可以划分为以下5个关键阶段:第一代是维生素(如维生素A);第二代是辅酶Q10与酶类抗氧化;第三代是多酚类与类胡萝卜素(花青素、谷胱甘肽等);第四代是虾青素、依克多因等;第五代就是麦角硫因这一天然抗氧化剂。

粗略算了一下,麦角硫因诞生至今大概有119年。1909年,法国药剂师Charles Tanret在一堆导致谷物麦角病的麦角真菌中,发现这种独特的结晶体含硫化合物,在生理pH值下和强碱溶液中不会自身氧化,随后满怀期待地将这种水溶性硫醇以麦角真菌命名为麦角硫因。

而且,麦角硫因含有一个稳定的硫元素,也是其具有独特抗氧化性能的因素之一。硫元素能够捕捉及中和自由基,从而减轻细胞的氧化应激损伤。

在百年的研究历史中,科学家们陆续证实了麦角硫因的功效。2005年,美国霍普金斯大学医学院的B.D.Paul博士在麦角硫因相关实验中发现,麦角硫因是唯一进入线粒体和细胞核的长效天然抗氧化剂,它搭乘“OCTN-1转运蛋白”定点清除ROS自由基,被转运至细胞中自由基产生的主要“病灶”——线粒体中,保护线粒体被氧化损伤的同时,直接清除活性氧自由基,从根源清除衰老因子。

某研发工程师表示,“麦角硫因主要是因为抗氧化强被认可,特定地清除自由基,保护细胞线粒体。”

2014年它被列入中国化妆品原料目录,一度在功效护肤领域“声名鹊起”,雅诗兰黛小棕瓶、珀莱雅双抗精华均将其作为核心成分,这本身就说明了其科学基础和市场认可度并非空穴来风。

中科欣扬产品经理张美雪表示,作为细胞级抗氧化剂,麦角硫因的价值更多体现在“线粒体靶向抗氧化、多功效机制合一”上。对比多酚,黄酮、维生素C等抗氧化剂,麦角硫因因其硫酮键存在,具有更高的稳定性,能够专一地靶向线粒体,实现线粒体抗衰。在美白方面,对脂肪褐变、蛋白的糖基化、羰基化作用很强,单一成分即能抑制色斑沉积。复配酪氨酸酶抑制剂,能实现全通路的抑黑效果;在食品方面,在全面抗衰、提高运动能力,增加肌肉含量、脑部健康、肠道健康上具有显著效果。

因此,理论上来讲,麦角硫因确实具有强大的抗氧化和抗炎作用,可以保护DNA的蛋白质免受氧化作用的伤害,具有清除自由基,维持DNA的生物合成、细胞的正常生长及细胞免疫等多种生理功能。

不过,麦角硫因也存在一些局限性。上述工程师进一步指出,“麦角硫因容易变味,应用时首先配方体系要保证其稳定性,可以搭配其他抗衰成分协同增效。”因此,越来越多先行企业正通过超分子载体(如脂质体)提升透皮率,并通过复配“抗衰三角”(麦角硫因+虾青素+EUK-134)实现协同增效;口服美容领域亦探索其与NMN的组合应用,拓展抗衰维度。

典型如中科欣扬,率先用纯品的麦角硫因原料打破了以水溶液形式售卖的麦角硫因供应局面,并通过纳米脂质体包裹技术精准屏蔽麦角硫因中的三甲胺臭味基团,开发出首个根源实现无色无味的超级麦角硫因Ultra EGT,对比市售普遍存在臭味,更完美适配配方。

上海麦角硫因集团则通过胶束双包裹技术提升透皮吸收率30%~80%,解决光照分解和气味问题。

显然,随着技术的发展,麦角硫因的应用潜力正在得到进一步释放。

价值迷思:

还没成长就“夭折”?

然而,理论上的“好”,或许并不等于市场中的“必须”。这是问题所在。近几年可以看到,麦角硫因既没有想象中的红极一时,也没有像重组胶原蛋白那样风光无几,甚至被不少原料代理商放弃。

某原料代理商曾在2022—2023年着力推广麦角硫因,然而最近他告诉记者,已经没怎么做了。这一情况并不是个例。记者问询了多个原料代理商,他们均表示目前没有在做麦角硫因。

“市场经济下行,目前(麦角硫因)这种高价值同时又没有特别奇效的原料,不太适合市场。”广州新盈科总经理杨江直接戳破了麦角硫因所存在的泡沫。

麦角硫因是人体中的同源成分,以高浓度积累在人体内多种细胞与组织之中,在红细胞、骨髓、肝脏、肾脏,以及眼睛的晶状体和角膜中最为丰富。但是人体无法自己合成麦角硫因,只能通过外界摄取,除了麦角菌外,只有一些真菌、细菌和植物中微量存在。

仅三生物首席科学家汪洋曾公开表示,“新鲜灵芝里的麦角硫因,一斤只含有40mg麦角硫因,无法支持工业化应用。”

供少于求,必然带来额外的溢价,意味着高昂的成本,每千克动辄数十上百万属实是让下游企业难以负担。某行业人士表示,以前天然的麦角硫因只能依托国外进口,2017年麦角硫因的价格一度突破3000万美元每公斤,即使后来工艺技术的进步依然在数百万级别。

转机是合成生物学技术的发展,使麦角硫因的产量、来源、纯度、成本上均得到不同程度的优化和进步,成本直线下降,如今已到每公斤万元以下。

比如,主攻麦角硫因研发的仅三生物解决了原料成本、品质、产能三大“卡脖子”问题,实现麦角硫因纯度超99.9%,并掌握了20吨发酵罐的提纯处理能力,将麦角硫因的生产成本从过往的三十万元一公斤的价格降至十万左右并实现工程化量产。

成本的下降应该是一件好事,然而,市场中却有出现另一种声音:谷贱伤农。加上资本运作的泡沫和“价格过山车”,使麦角硫因在相当长一段时间里,市场表现仍然不尽如人意,市场规模未见突破性进展。因此,麦角硫因“不适合市场”的声音逐渐冒出来。

在麻尚会创始人陈来成看来,麦角硫因还没成长起来就“夭折”了。陈来成告诉记者,“麦角硫因被资本搞烂了,一开始价格20万/kg,结果因为资本驱动,大家一窝蜂上,一年半跌到1万/㎏,打个比方你今年买10万/kg,过几个月,只剩下3、4万/kg,大家背锅太重。”这种断崖式下跌,让早期投入的原料商和品牌方损失惨重,市场信心受到重挫。

其次,在信息爆炸、新原料层出不穷的美妆领域,消费者的注意力是稀缺资源。记者从国家药监局获悉,截至2025年6月底,我国注册和备案的化妆品新原料已达272个,呈现稳步增长态势。

一位不愿具名的工程师向记者表示,“当市场上涌现出更多宣称效果显著、或更具性价比、或更新颖的原料时,麦角硫因的优势就会显得模糊不清,市场需求就难以扩大。”

而与上述想法相反,作为生产方,张美雪认为,麦角硫因的挑战不在于“高附加值”和“无效”,而是在于市场教育。

过往麦角硫因产量少,价格高,只有雅诗兰黛、伊丽莎白雅顿等少数高端品牌应用,未能迎来大规模的应用潮,随着合成生物学技术的进一步降本,麦角硫因从早期的3000万美元/公斤的降至万元级,大概率会进一步刺激市场需求。

张巍表示,“合成生物学技术推动成本从3000万美元/公斤降至2万元/公斤,进一步刺激需求。”

可以看出,合成生物技术带来的成本下降是双刃剑,更是转机。成本回归理性,让更多中端乃至大众品牌“用得上也用得起”,真正有机会从“堂前燕”飞入“百姓家”。当价格不再高不可攀,市场教育的门槛也随之降低。

此前记者与某国内知名生物技术企业的原料负责人谈话时,她同样表示,麦角硫因的应用价值值得肯定,现在价格下降,相反可以更“平易近人”,之前束之高阁,很多人都不知道它的价值。当价格回归理性,反而可能打开更大的市场空间。

此外,麦角硫因也有其不可复制的优势壁垒。据张美雪介绍,凭借小分子强吸收、高稳定性、溶解性好、多效合一,麦角硫因在功效全面性和技术壁垒上占据高地。例如麦角硫因的抗氧化能力是虾青素的3倍、是花青素的2倍、是谷胱甘肽的30倍、是VE的6000倍。除抗氧化外,还具备抗衰、美白、舒缓、抗光老化等多机制功效协同,这是多数原料不具备的。

目前,除了雅诗兰黛、海蓝之谜、倩碧等品牌,国内品牌如珀莱雅、润百颜、HBN、玻麦妍等品牌各线产品均出现过麦角硫因的身影。张巍表示,“目前雅诗兰黛、资生堂、珀莱雅等头部品牌已规模化应用。”

随着市场规模的扩大,有望实现大众均能消费的水准,从而迈向市场教育更成熟的阶段。

需求涨潮:

从外用护肤向口服美容延伸

好消息是,合成生物技术的进步,确实带来了一波“需求涨潮”,尤其在高端抗衰产品中,麦角硫因的增长速率远高于大盘,其蓝海潜力一览无遗。

数据显示,2025年全球化妆品领域需求占比50%,预计2026年市场规模翻倍,年复合增长率超30%。另据数英网,2022—2028年全球护肤品市场的年均复合增长率约为4.44%,而麦角硫因的预计高达36.2%。在全球范围内,因先发优势,北美占据最大的市场份额,约为47%,其次是中国和欧洲。

除传统护肤品外,麦角硫因开始从外用护肤向口服美容延伸。某工程师指出,麦角硫因主要应用在高附加值的抗衰产品中,后续应用场景可以延伸到在口服美容领域,眼部疾病等。

《2024口服美容市场趋势白皮书》数据显示,全球口服美容抗氧化市场正处于快速增长期,预计到2032年,该市场规模将达150亿美元。另据魔镜洞察数据,2024第四季度和2025第一季度,国内口服美容市场总销售额达12.6亿元,同比增长80.51%,其中麦角硫因成分增速突破1000%,规模体量达到8.2亿元。电商平台上,斐萃、Swisse等品牌的麦角硫因胶囊,销量都十分突出。

不过,需得注意的是,2024年麦角硫因才获得国家卫生健康委员会发布的新食品原料受理,换言之,在当下,麦角硫因其实并未取得国家药监局的药品批文,也暂未作为新食品原料获批。目前,麦角硫因在国内仅限于化妆品和保健品使用。

随着下游行业的需求增长,我国布局麦角硫因市场的企业数量不断增多,他们逐渐完成了“质”的飞跃,国内像川宁生物、华熙生物、中科欣扬、仅三生物、上海麦角硫因集团等企业,各自突破了技术壁垒,实现了99%以上纯度的规模化生产,这是了不起的成就,打破了国际巨头的垄断(如曾占全球60%份额的Tetrahedron)。

随着本土企业的技术、产能逐渐提升,“菌菇软黄金”的名号或渐渐消退,国内品牌也不需要完全依赖进口,或许将继续为护肤界带来更多令人惊喜的发现和应用前景。

麦角硫因的故事,可以说是当前中国乃至全球新原料、新科技市场化的一个缩影。它拥有科学的“出身”,经历了技术的“赋能”,也遭遇了市场的“冷遇”和专家的“质疑”。它的价值,也不会因为一场风波或暂时的沉寂而消失。

但它未来的路能否走宽走远,取决于能否回归到产品价值的本源——那就是用扎实的科学证据说话,用消费者可感知的真实效果证明,用合理的价格赢得市场。

撇去争议,麦角硫因需回归它本应属于的位置——一个拥有独特科学价值、应用潜力广阔,但需要在理性市场环境中证明其性价比和真实价值的优秀原料。毕竟,市场需要的不是“神药”的光环,而是实实在在的价值。麦角硫因的价值重估,或许才刚刚开始。

优选品牌

优选品牌 优选工厂

优选工厂 企业服务

企业服务 全球美妆产业新媒体

全球美妆产业新媒体