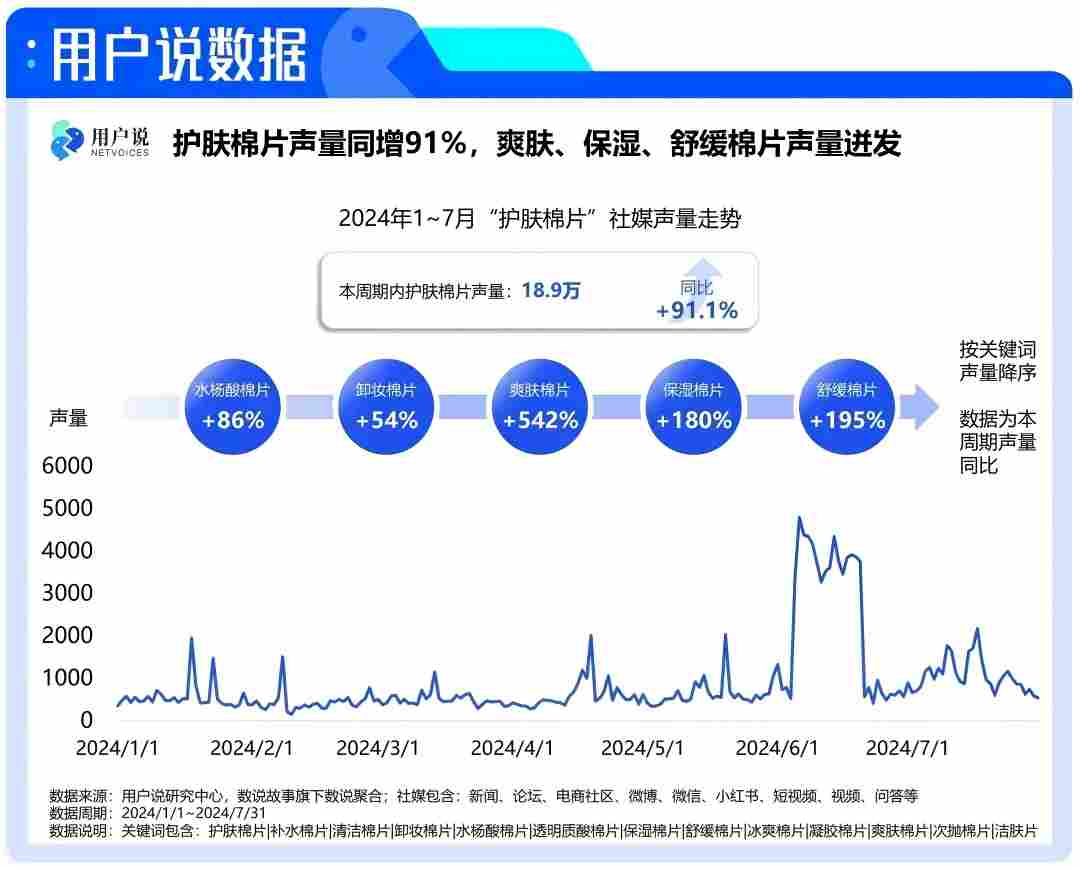

据美修大数据,今年上半年,已有70余个品牌推出185个棉片新品,同比增长97%;将时间线拉长,去年上半年,用户说数据监测到,护肤棉片声量同比增长91%,其中,爽肤棉片、保湿棉片、舒缓棉片声量增速分别高达542%、180%、195%;在内容电商平台抖音,有关“护肤棉片”“棉片式护肤”话题的播放量也超过百万次。

几组数据,道出了“护肤棉片”近两年在美妆市场的火热。

那么,小小护肤棉片究竟有何魅力,能吸引众多国内外品牌争相布局?这一细分品类当前是否存在发展困境?突围策略在哪?是否有望成为继面膜之后又一个核心大品类?

01

解构护肤棉片

从小众走向火热的行业迷思

护肤棉片其实由来已久。

最初,人们将护肤水浸湿化妆棉后擦拭、湿敷,这便是护肤棉片的雏形。

1959年,美国专业肌肤护理品牌stridex(施颜适)推出全球首款水杨酸棉片,正式开创了棉片式护肤的先河,也推动了酸类成分与棉片产品的结合。

2022年左右,在韩国最大美妆零售品牌Olive Young的助推下,美迪惠尔Mediheal明星产品护肤棉片迅速走红。此后,TORRIDEN、BE PLAIN、Abib、Cell Fusion C等韩国知名护肤品牌相继推出了功效各异、材质多样的护肤棉片产品,这些产品不仅频频登上韩国各大美妆热销榜单,更在社交媒体引发热议,护肤棉片一度风靡韩国。

在许多品牌、KOL及韩星的市场教育下,护肤棉片凭借便捷多效,精准契合分区护理和个性化场景护肤趋势的优势,成功打入消费者心智。中国品牌企业则乘着这股东风,紧抓市场机遇,在近两年开始积极布局这一细分品类。

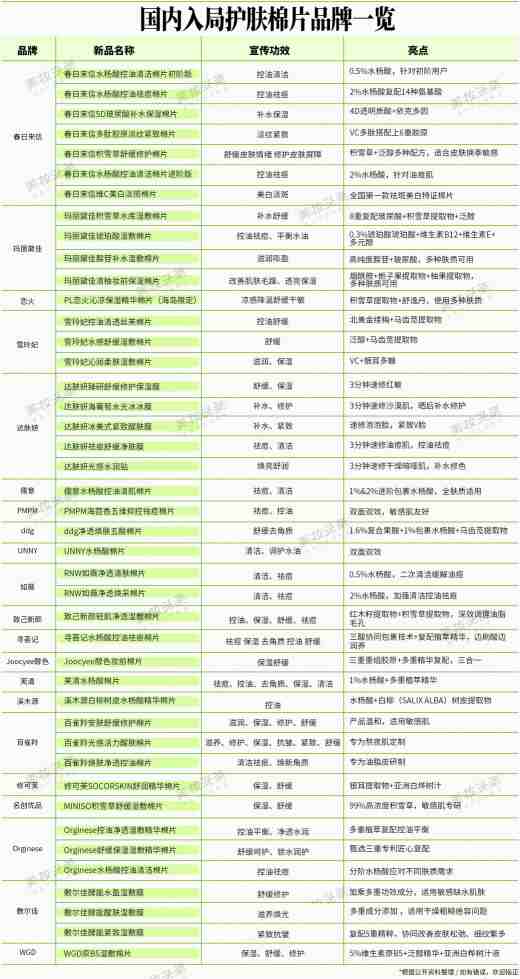

春日来信创始人卞前进便是在韩国明洞美妆店考察时,敏锐捕捉到韩国美妆棉片热卖的市场趋势,提前一年布局研发推出国内首款祛斑美白特证棉片,实现月销10万盒的亮眼成绩。就在今年7月24日,春日来信推出了六色六功效的“彩虹棉片全家福”,宣称“精准护肤超高效”。

玛丽黛佳、达肤妍是国内推出护肤棉片产品的“重量级”玩家,如玛丽黛佳旗下4款护肤棉片产品覆盖了补水舒缓、控油祛痘、补水保湿、提亮等多维需求,达肤妍联名全球经典IP“愤怒的小鸟”推出全新限定速修棉片系列,内含5款针对性配方产品。

PMPM、ddg、UNNY、寻荟记、芙清、溪木源等品牌则通过添加不同浓度的水杨酸,精准切入油痘肌人群的护理痛点,形成了从日常清洁、轻度调理到强效祛痘的梯度产品矩阵。

今年四月底,百雀羚也开始试水护肤棉片,同步备案了3款棉片新品;7月,年营收近170亿元的全球领先的IP趣味好物平台——MINISO(名创优品),也与诺斯贝尔化妆品股份有限公司合作,备案了一款名为“积雪草舒缓湿敷棉片”产品。

作为国内创新型膜布生产制造商,广州丝羽无纺布制品有限公司(以下简称:丝羽无纺)总经理王芬也向美妆头条表示,“丝羽无纺两年前就已布局湿敷棉片产品,目前已开发出水凝胶、彩色植物纤维、弹力反重力等二十余款湿敷棉片产品,尤其是韩国市场,对圆片的需求量非常大,近两年和丝羽无纺合作开发护肤棉片的国内新锐品牌客户也很多。”

在今年9月广州美博会,深耕功效型膜材多年的贝豪集团也携多款“功效OK贴”新单品参展,收到参展者的热烈问询。

如此看来,护肤棉片能在国内火起来,从美妆辅助工具跃升为护肤领域的“新宠儿”,除了得益于产品本身兼具优异功效与便捷性能,还离不开韩国市场的成功示范和消费者教育,以及本土品牌企业的争相布局与后端的产业链协同。

02

欲弯道超车还有距离

尽管国内护肤棉片品类保持着高增长发展势头,不少品牌也目光瞄准了这一生意,但一个客观的现实是,与韩国成熟的护肤棉片市场生态相比,中国若想实现突围仍需突破多重壁垒。

一是国内护肤棉片产品存在显著的功效成分同质化问题。据美妆头条市场调研发现,当前国内各品牌护肤棉片产品核心功效成分高度集中在:水杨酸、透明质酸、积雪草提取物、马齿苋提取物等基础功效成分,这种“成分雷同”导致的“功效趋同”,让国内品牌难以形成差异化竞争优势。

“目前国内市场上80%到90%的护肤棉片功效类似,这其实是品类发展初期品牌混战的必然现象。”春日来信创始人卞前进的观点也印证了这点,其进一步补充道:"品牌们之所以热衷于使用知名度高、大众普适的功效成分,是因为这类成分经过市场验证,消费者认知度高,可以在一定程度上降低产品的教育推广成本,帮助品牌快速打开市场。”

二是市场教育仍需深化。不同于护肤棉片在韩国已形成使用风潮,并深度融入日常护肤流程。当前,国内消费者关于护肤棉片的认知与使用习惯尚未完全培育,许多用户仍停留于将护肤棉片视为美妆工具,即化妆棉的替代品,亦或是国外产品的“平替”。

在人气社交平台小红书,“棉骗”、“鸡肋”、“智商税”、“割韭菜”、“不卫生”等质疑更是与之如影随行,而这些信任危机指向的根本都是品类的市场教育不足。

三是环保质疑待消解。当下,ESG已是大势所趋,但护肤棉片本身具备的“强消耗品”属性若未妥善处理,易造成垃圾堆积,对环境形成潜在压力。

由此可见,简单的模仿和盲目的入局已难以为继,国内护肤棉片市场的破局,亟需从解决这些核心痛点出发,进行一场由内而外的全面革新。

03

护肤棉片的突围之道

当然,即便国内护肤棉片市场面临多重挑战,但破局之路并非无迹可寻。中国品牌想在护肤棉片品类取得突破,可从包材创新、功效进阶、个性护肤场景聚焦、投入市场教育发力。

● 多维创新包材

作为功效护肤成分的重要载体,棉材的创新是推动护肤棉片产品革新的关键突破点。其中,棉片贴合度、吸液率、亲肤性、功能性、环保性五大维度最具开发潜力。

在贴合度创新上,美妆头条发现,护肤棉片已从“通用型”向“分区定制化”方向升级。目前,领先品牌与代工厂已针对面部不同区域开发专属形状棉材:除基础圆形、方圆形外,还推出贴合眼周的月牙形、微U弧形,鼻翼专用带有撕拉线的灵活撕拉形,面颊三角区的扇形,玩趣的可爱五角星形、心形、猫爪形及花朵形等设计。

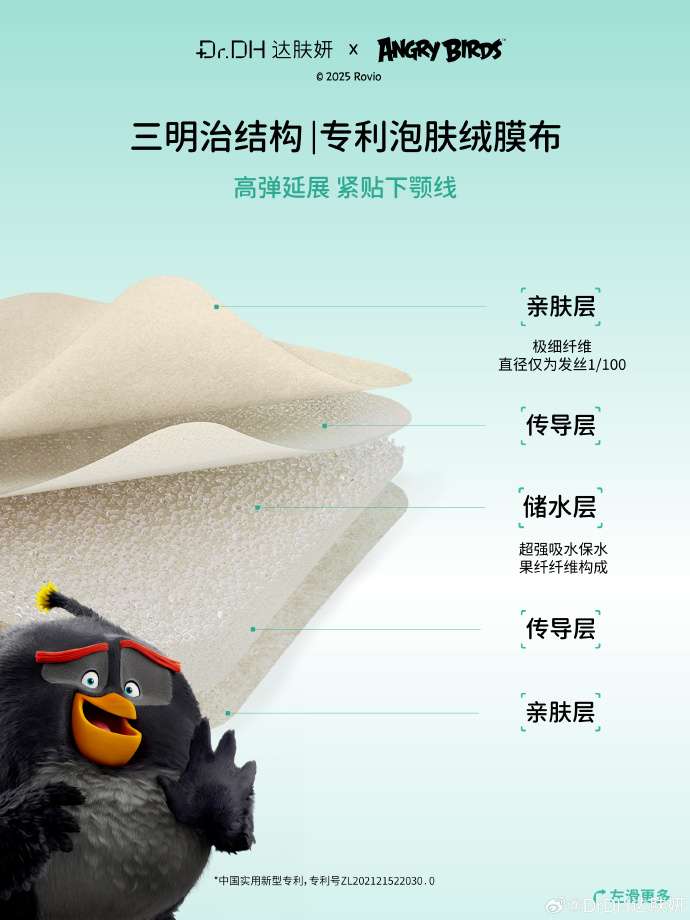

而为保证吸液率和亲肤感,棉材本身的材质及设计也可以多维创新。如“达肤妍冰美式紧致醒肤膜”采用专利泡肤绒膜布,其三明治结构不仅可高效吸水保水,还可高弹延展贴颌;“致己新颜轻肌净透湿敷棉片”则利用双层夹棉天丝膜布,保证精华液不流失;“skin1004积雪草即刻舒缓棉片”的三层构造也富含大量的积雪草精华液,确保棉片在使用时不会对皮肤产生刺激;贝豪集团的“紧致提拉绷带贴”采用3D竖纹弹力棉材质,可拉伸贴合面部轮廓,就像给皮肤穿上了一层“线雕膜”。

聚焦棉材的功能性创新,功效成分加持可为护肤棉片带来新突破。如积雪草膜布、海葡萄膜布、樱花复合膜布等植萃复合膜布,不仅是精华的载体,更能实现“膜布即精华"的护肤效果。

立足棉材的环保性革新,卞前进认为,“随着环保意识的提升和可持续发展理念的普及,采用可降解植物纤维棉片,可避免化学合成材料的环境风险。”而多品牌开始应用天然植物纤维棉片、VEGAN棉片,也印证了这一品类发展趋势。

而针对部分产品外包材存在的包装漏液、出行不便携的痛点,部分品牌也在积极探索优化方案。如日本美容巨头资生堂宣布收购的美国知名护肤品牌Dr. Dennis Gross采用次抛的形式,推出复合酸双效焕肤次抛精华去角质深层清洁棉片;WGD推出旅行装原B5湿敷棉片,每小包内含3小片护肤棉片,方便旅行携带。

对于外包装设计优化,卞前进也表示可以尝试独立包装,但其也道出了“需考量平衡成本”的现实问题。

● 加速功效进阶

上述提到,由于国内许多品牌推出的护肤棉片添加的功效护肤成分大多存在“雷同”,导致整个品类功效不可避免地陷入同质化“泥潭”。基于此,卞前进一语道出了护肤棉片品类的功效破局之道:“需从活性成分升级及技术壁垒构建实现功效进阶”。

据介绍,春日来信主推的美白淡斑棉片创新融入了有技术难度的VC,是国内首款获得祛斑美白特证的棉片产品,具有先发优势,目前用户反馈良好。

而观察目前市面上热卖的护肤棉片产品,在成分添加及技术创新方面确实有值得借鉴之处。

如韩国专业院线品牌lefilleo丽菲欧推出的水光棉片,不仅添加玻尿酸等基础功效成分,还创新融入当下热门的牛奶外泌体及水光原液,医美项目后可使用。

护肤棉片的标杆性品牌美迪惠尔在今年上新的紧致润弹棉片,则宣称添加高浓度PDRN,适用熟龄肌、松弛肌。

BOH、美迪惠尔及寻荟记推出的护肤棉片产品分别将专利渗透技术、脂质体微囊工艺、协同包裹技术等融入产品的配方体系,同样提升了产品的技术壁垒。

● 聚焦个性护肤需求与细分场景

据权威数据机构英敏特洞察,个性化趋势正在重新定义美容个护行业。

这意味着,品牌想要实现在护肤棉片品类实现突围,聚焦个性化需求将成为关键战略支点。

从油痘肌、敏感肌、大干皮到熬夜肌、晒伤肌,护肤棉片的“个性化量肤定制”已从细分肤质延伸至特定场景导致的肌肤问题。例如,达肤妍速修系列棉片主要针对换季红敏肌、沙漠肌、熬夜肌、油痘肌、暗哑肌等,提供定制化护理;玛丽黛佳的清柚妆前保湿棉片则聚焦的是晨间焕醒、妆前保湿场景;春日来信的VC美白淡斑棉片瞄准的是饱受紫外线、熬夜、电子辐射困扰的日常通勤工作人群,并精准解决由此引发的肌肤暗沉、肤色不均及斑点加深问题。

卞前进在谈及护肤棉片的突围路径时也提到,“未来护肤棉片的竞争关键一定是聚焦场景,这需要品牌们找到想要精准服务的细分人群,并围绕他们真实的护肤场景痛点打造差异化解决方案。”

可见,细分人群和使用场景的精准卡位将成为护肤棉片产品突破同质化困局,建立差异化竞争优势的核心战场。

而这几点某种程度上与王芬的观点不谋而合。王芬指出,“护肤棉片的发展趋势是聚焦特别湿敷场景进行深度开发,其产品设计理念需要兼顾功效性、营销卖点及环保可持续性。”

● 投入市场教育

如何提升护肤棉片在消费者心中的认知及地位,或许可从韩国经验中找到答案。

在韩国,美妆零售巨头Olive Young主推品牌美迪惠尔,通过线下门店和线上KOC、KOL及明星达人同步推广,强化消费者对棉片功效的认知。卞前进分享其在韩国市场的考察时也表示,“大大小小美妆店内均有属于护肤棉片的货架”。

而美妆头条在走访广州线下美妆店时发现,极少有国内品牌将护肤棉片产品摆上美妆店的货架,目前入驻美妆店的品牌仅有芙清、春日来信等,大多数品牌的推广主要依赖线上流量营销。这种渠道布局的差异,难免会影响消费者的接触机会和认知建立。

因此,国内品牌在借鉴韩国通过KOC、KOL及明星达人进行口碑传播时,也需考量线下渠道的布局可能,线上线下结合推动护肤棉片从“小众尝鲜”到“日常必备”的消费心智转变。

04

能否成为继面膜之后又一个核心大品类?

不可否认,护肤棉片的风越刮越猛了。

当国内外多品牌争相竞逐护肤棉片赛道,业内人士对此品类的关注度也持续攀升。甚至有观点表示:“护肤棉片,有望成为继面膜之后又一个核心大品类。”

那么,这一美好预判,能否照进现实?

一个客观的问题是,棉片在整个中国的市场容量不到1亿。而据诺斯贝尔联合用户说发布的《2025中国面膜市场创新与全球消费趋势报告》显示,2024年中国面膜市场规模约为702.9亿元,同比增长14.2%,预计2030年将突破1464.2亿元。

且不同于面膜的高认知度,护肤棉片虽改写了护肤的效率,且分区护理优势显著,但其被消费者普遍接纳还需品牌持续投入市场教育。

从当前的市场规模和消费者认知来看,这一品类要想达到面膜级别的普及度和影响力,仍需经历较长的培育期和发展阶段。

王芬认为,“护肤棉片是贴片式面膜的延伸使用场景,因此预计这个产品可能会跟贴片式面膜一样取得快速增长。”

而卞前进在认同此观点的同时,也明确指出,“护肤棉片的体量目前虽与面膜相比会有差距,但其凭借独特的便捷性(局部护理、免洗)和实际功效价值,发展前景大有可为,预计明年市场竞争将白热化。”

化妆品资深法规专家、化妆品违禁词网创始人李锦聪则指出了一个更加现实的问题,其认为“护肤棉片归根结底就是面膜的一种,国内多年前就有此类产品出现,如今国内这么多品牌入局,说起来算是换个概念来吸引消费者,其监管法规沿用的还是面膜相关标准,所以不存在继面膜之后的说法。”

《美妆品牌合规指引》公众号主理人胡滨也持类似的观点,其认为:“护肤棉片就是产品命名的创新,本质还是面膜,所以用的也是面膜相关的监管法规。”

这样看来,护肤棉片能否复制面膜的辉煌,或许并非是一个简单是“是与否”的问题。从市场数据来看,这一品类仍需跨越认知与规模的双重门槛;但从创新价值而言,其精准护理的便捷性和场景延展性,已为个护市场注入了新变量。

未来,品牌若能在产品差异化、消费教育两者间找到平衡点,或可开辟一条不同于面膜的独立增长路径——毕竟,市场从不缺新概念,缺的是真正解决痛点的长期主义者。

优选品牌

优选品牌 优选工厂

优选工厂 企业服务

企业服务 全球美妆产业新媒体

全球美妆产业新媒体